Das Geldrätsel: Bodensatztheorie

Geschichte

1857 hat Adolf Wagner in seinem Buch [1] "Beiträge zur Lehre von den Banken" die "goldene Bankregel" von Otto Hübner in Frage gestellt. Wagner stellte fest:

und weiter:

Aus Erfahrung wussten die Banken, dass niemals sämtliche Noten zur Auszahlung in echtem Geld vorgelegt wurden. Auch die Auszahlung der Sichteinlagen in barem Geld wurde nie gleichzeitig gefordert . Es reichte, wenn ein gewisser Prozentsatz an Bargeld vorhanden war. Die für den Zahlungsverkehr nicht benötigten Geldmittel wurden entsprechend als "Bodensatz" bezeichnet.

Adolf Wagner war ein Anhänger der orthodoxen Geldtheorie und lehnte die Idee der Geldschöpfung nach MacLeod strikt ab.[2] Er war der Meinung, dass es gemäß den Bankstatuten für eine moderne Bank erforderlich sei, Geld der Bankkunden nicht nur aufzubewahren sondern damit auch Handel zu treiben.[3] Nun ist das Handeln allgemein nicht zu beanstanden, zweifelhaft erscheint hingegen die Vorgehensweise der Banken bei diesem Vorgang.

Die Banken unterscheiden sich von anderen Wirtschaftsunternehmen in erster Linie dadurch, dass sie das Privileg besitzen, Einlagen entgegenzunehmen und zu verwalten. Die ursprünglichen Depositen- und Girobanken waren reine Verwahranstalten für Kundengelder, bei letzteren mit der Serviceleistung verbunden, Übertragungen von Guthaben auf Kontenblättern von einem Bankkunden zu einem anderen zu ermöglichen. Kunden zahlten Bargeld bei der Bank ein und erhielten dafür leichter zu handhabende Banknoten oder entsprechende Bankguthaben. Da die zirkulierenden Banknoten nicht täglich für Auszahlungen vorgelegt und auch die Giroguthaben nicht täglich für Überweisungen an andere Banken beansprucht wurden, häuften sich in den Tresoren der Bank "tote Capitalien" an, welche für Auszahlungen und den Zahlungsverkehr nicht benötigt wurden. Wagner sah es nun als Aufgabe einer modernen Bank an, mit diesen "Capitalien" Handel zu treiben, dass heißt diese auszuleihen.

Die Banken verliehen nun ohne Wissen der Kunden die eingelagerten Gold- und Silbermünzen oder aber gingen zu dem noch eleganteren und effektiveren Verfahren über, bedeutend mehr Banknoten auszugeben wie an Gold- und Silbermünzen im Tresor lagerte. Kredite an Kunden wurden dann nicht mehr mit "baarem" Geld ausgezahlt sondern mit Banknoten. Die Banknotenausgabe war gegenüber der Barauszahlung theoretisch an keine Grenzen mehr gebunden. Sie führte jedoch zum Verlust des Vertrauens in die Bank und zu einem Bankzusammenbruch, wenn diese übermäßig Gebrauch davon machte. Die Ausgabe von Banknoten wurde Anfang des 19. Jahrhunderts durchaus kritisch gesehen, wie der Brockhaus von 1809 und andere Schriften über "Zettelbanken" belegen. Ein Auszug aus Ein Blick in die Geschichte der Zettelbanken in Europa und auf die Einrichtung einer Nationalbank in Baiern.

"Jede Zettelbank in Europa hat bisher die Kräfte der jeweiligen Nation überfordert. Würden die Menschen aus der Geschichte lernen, müsste jede Nation sich glücklich preisen, welche die verheerende Wirkung einer Zettelbank nicht kennenlernen musste."

Um den Missbrauch bei der Anzahl der zu druckenden Banknoten einzudämmen fand schließlich eine Regulierung im "deutschen Bankgesetz" von 1875 statt, welche die Dritteldeckung, das heißt ein Verhältnis von 1:3 festlegte.[4] Besaß die Bank z. B. Goldmünzen im Wert von 1 Mill. Goldmark, so durfte sie Banknoten im Wert von 3 Mill. Goldmark ausgeben. Dies legt nahe, dass die Bank die ausgegebenen Banknoten nur zu einem Drittel gedeckt hatte. Würden sämtliche Banknoten zur Auszahlung vorgelegt, könnten nur 33% voll bedient werden. Nicht beachtet wird dabei, dass die Kreditvergabe nicht ohne Zahlungsversprechen der Kreditnehmer, überwiegend mit Hinterlegung von Sicherheiten, erfolgte. Dieser Zusammenhang ist im Kapitel "Bank von England" detailliert erläutert. Damit war eine Absicherung der übrigen zwei Drittel sehr wohl vorhanden, auch wenn die zeitliche Realisierung der Umwandlung in Bargeld sich etwas langwieriger gestaltete.

Das grundsätzlich die Entnahme des hinterlegten Bargeldes als Missbrauch angesehen wurde belegt der Brockhaus-Eintrag von 1896 unter dem Stichwort "Banken": [5]

"Aus der ursprünglich von B. zum Teil nur mißbräuchlich geschehenen Verwertung der hinterlegten Beträge entwickelte sich sodann im Laufe der Zeit eine geordnete und erlaubte Verwendung derselben, wodurch die B. in die Lage kamen, nicht nur auf die Einhebung von Gebühren für die Einlagen verzichten zu können, sondern selbst dafür Zinsen zu entrichten."

Es bleibt jedoch fraglich, ob dieser Missbrauch den damaligen Bankkunden bekannt war. Auch die heutigen Bankkunden wissen wohl mehrheitlich nicht, dass ihre Bankguthaben zur Finanzierung von Spekulationen der Bank dienen. Deutlich wird aus dem vorgenannten Eintrag im Brockhaus, dass die Deckung der Banknoten durch Zahlungsversprechen der Kreditnehmer dem Verfasser des Beitrages offensichtlich genau so wenig bekannt war wie den heutigen Vertretern der "Geldschöpfung aus dem Nichts".

Ermittlung des Bodensatzes

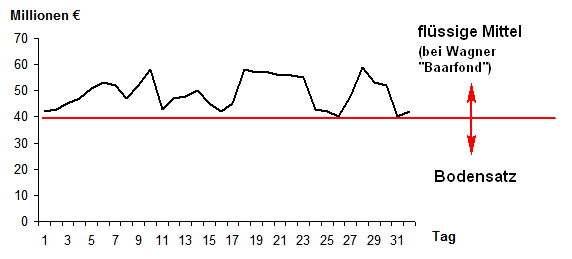

Der in einer Bank vorhandene Bodensatz kann nicht nach vorgegebenen Formeln berechnet, sondern muss aus Erfahrungswerten gewonnen werden. Ein Beispiel zeigt das Diagramm mit der Betrachtung über einen Monatszeitraum. Auf der senkrechten Achse ist die Zahlungsmittelsumme aller Girokonten aufgeführt. Die Summe bewegt sich zwischen 40 und 60 Millionen €. Eine Summe von 40 Millionen € verbleibt dauerhaft auf den Girokonten und kann an Kreditnehmer ausgeliehen werden. Zur Abwicklung von Auszahlungen und Überweisungen genügen die flüssigen Mittel in Höhe von 20 Millionen €.[6]Bodensatz heute

Die oben genannten Überlegungen zum Bodensatz sind Folgerungen aus der Ding-Geld-Welt. Sichteinlagen entstehen durch Einzahlung von Bargeld am Bankschalter und können von der Bank für Darlehen verwendet werden. Auf die heutige Schuld-Geld-Welt sind diese Vorgänge nicht 1 zu 1 übertragbar. In unserem Schuldgeldsystem entsteht das "Geld" auf den Girokonten nicht durch Bareinzahlungen sondern durch Kreditaufnahmen von Nichtbanken. Bei der Kreditauszahlung wird von der Bank zuerst "Buchgeld" auf dem Girokonto des Kreditnehmers geschaffen. Dieses kann sodann für Überweisungen benutzt oder bar ausgezahlt werden. Das Buchgeld stellt eine Schuld der Bank dar, eine "Verpflichtung gegenüber dem Kunden". Die Bank verpflichtet sich zwar, diese Schuld auf Anforderung der Nichtbank jederzeit in Bargeld, dem gesetzlichen Zahlungsmittel, auszuzahlen, wird aber nie von allen Kunden gleichzeitig hierzu aufgefordert. Somit sammelt sich ein erheblicher Schuldenberg auf der Passivseite der Bank an, für den die Bank nur einen geringen Anteil an flüssigen Mittel vorhalten muss.

Im Kreditwesengesetz (KWG) ist festgelegt, wie hoch der Bestand an flüssigen Mitteln sein muss. In diesem Gesetz lässt sich der Einfluss von Wagners Bodensatztheorie noch eindeutig erkennen. Bei der Ermittlung der Liquiditätskennzahl fließen die "täglich fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Kunden" mit einem Anrechnungssatz von 10 % ein. Dies bedeutet, nur 10 % der Zahlungsmittelsumme auf den Girokonten muss an "flüssigen Mitteln" von der Bank vorgehalten werden.

Bemerkenswert ist, dass auch Spareinlagen nach dem Kreditwesengesetz nur zu 10 % bei der Berechnung der Liquiditätskennzahl berücksichtigt werden. Hier wird davon ausgegangen, dass diese Einlagen am Fälligkeitstag größtenteils nicht abgehoben werden sondern die Spareinlage verlängert oder neu angelegt wird. Dadurch entsteht wie bei Girokonten ein vergleichbarer Bodensatz.

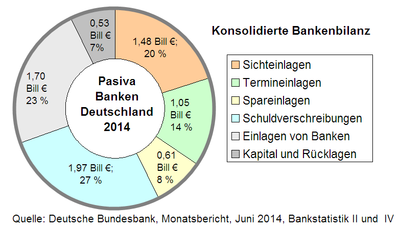

Fristentransformation

Welche Bedeutung hat die Bodensatztheorie für die Fristentransformation? Sie stellt den höchsten Grad der Fristentransformation dar. So wird es zumindest in der Fachliteratur vielfach dargestellt.[7] Mit Zahlungsmitteln, deren Besitz die Bank sich beim Giralgeld für "0" Tage gesichert hat, finanziert sie mehrjährige Kredite an Bankkunden. Eine Vorstellung, die auf den ersten Blick absurd erscheint. Guthaben auf Girokonten wie auch auf Tagesgeldkonten sind auf Sicht fällig, also täglich ohne Einhaltung von Kündigungsfristen. Die Beobachtung dieser Konten zeigt jedoch, dass ein erheblicher Anteil der Guthaben nicht täglich bewegt wird sondern sich ein konstanter Bodensatz bildet. Die Ansammlung von Guthaben auf den Girokonten wird jedoch von den Banken auch bewusst gefördert. Welcher Kunde möchte gern 10 % und mehr an Zinsen für einen Dispokredit bezahlen? Dann doch lieber ein positiver Kontostand, wenn auch mit 0 % Guthabenzinsen. Diese Zinsspreizung förderte das Anwachsen des Bodensatzes erheblich. Auch bei den kurzfristigen Spareinlagen, welche wiederholt verlängert oder neu angelegt werden, entsteht ein erheblicher Bodensatzes, der von den Banken zur Finanzierung langfristiger Kredite genutzt wird. Aus dem Schaubild zum Refinanzierungsmix geht hervor, dass im Bankendurchschnitt ein Anteil von 42 % an der Passivseite der Bankbilanzen auf die Einlagenarten "Sichteinlagen, Termineinlagen und Spareinlagen" entfällt. Die Bank spekuliert darauf, dass diese Einlagen größtenteils nicht zum vertraglich zugesicherten Zahlungstermin von ihren Kunden in Anspruch genommen werden, sondern die Kunden diese Zahlungsmittel weiter im Besitz der Bank belassen. Die Bankpraxis zeigt, dass diese Annahme im Regelbetrieb einer Bank auch immer zutrifft. Erst wenn das Vertrauen in die Bank schwindet, weil sie sich zum Beispiel mit Aktiengeschäften in größerem Maßstab verspekuliert hat, kommt es zu einem Bank Run. Dieser kann eine Bank in die Insolvenz treiben, da aufgrund der "faulen" Aktienpakete die Bank keinen Kredit mehr auf dem Geldmarkt oder bei der Zentralbank erhält. Sie kann sich deshalb auch kein Bargeld mehr beschaffen und ist zahlungsunfähig. Durch verschiedene Sicherungsmaßnahmen des Bankensystems und auch durch Zusagen der Regierung[8] soll ein solcher Bank Run dauerhaft vermieden werden.Die Einordnung der Bodensatztheorie unter den Begriff Fristentransformation bleibt sehr fragwürdig. Eine nicht vorhandene Laufzeit der Sichteinlagen, – "0" Tage –, wird mit Erfahrungswerten angereichert und daraus eine "Fristentransformation" konstruiert.

Einzelnachweise

- ↑ Adolph Wagner: Beiträge zur Lehre von den Banken. Leopold Voss, Leipzig 1857, S. 366. , vom Münchener Digitalisierungs-Zentrum digitalisiert für die Bayerische Nationalbibliothek Signatur: 7798052 Merc. 257 p Seite 167

- ↑ Seite 169: "Offenbar darf die Bank, wenn sie die Sicherheit ihrer Depositen nicht gefährden will, immer nur soviel von ihnen anderweitig verwenden, dass sie allen etwaigen Ansprüchen der Deponenten nachkommen kann. Sie darf also nur so weit gehen, dass sie die Depositen immer nur dann verwendet, wenn sie von ihren Eigenthümern nicht gebraucht würden. Da sie nun bei sich eine grosse Menge von Depositen stehen hat, so kann sie davon immer einen Theil ohne Risiko anlegen, indem sie die Ansprüche des Einen, dessen Depositum etwa gerade ausgeliehen ist – wenn man sich die Sache einmal zerlegt denkt – mit dem noch vorhandenen Depositum des Anderen deckt, welcher augenblicklich desselben nicht bedarf. Eben Beobachtung muss dann hier die Bank leiten, wie sie zu handeln habe. Es geht hieraus übrigens auch nochmals hervor, dass die Bank kein Capital schaffen kann, wie MacLeod behauptet hat."

- ↑ "Der Grund dafür, das alle Geschäfte der Banken nur so geführt werden können, dass die Realisierung der Bankverbindlichkeiten nur im höchsten Grade wahrscheinlich bleibe, liegt einfach darin, das unsere modernen Banken handeln, Gelder nicht nur aufbewahren, sondern benutzen sollen. Dies wird allgemein anerkannt, in den Bankstatuten ausdrücklich angesprochen. Fußnote: So heißt es z. B. in den Statuten der Preuss. Priv.-Banken: die Bank hat den Zweck, den Geldumlauf zu befördern und Capitalien nutzbar zu machen."

- ↑ Die Obergrenze der Notenausgabe wurde durch die Vorschrift der Dritteldeckung der Noten durch Gold und Reichkassenscheine festgelegt. Bankgesetz vom 14. März 1875, § 44, Abs. 3 auf Wikisource

- ↑ Brockhaus' Konversationslexikon, Band 2, Banken, Seite 372

- ↑ Bezog sich Wagner noch auf das Verhältnis von Verbindlichkeiten (Sichteinlagen und Noten) zu "Baarfonds", ist es heute treffender, das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu "flüssigen Mitteln" heranzuziehen. Was genau unter "flüssigen Mitteln" zu verstehen ist, wird im Kreditwesengesetz (KWG) unter "Zahlungsmittel (Laufzeitband 1, Liquidität 1. Klasse)" definiert.

- ↑ *Markus Böhme: Die Zukunft der Universalbank: Strategie, Organisation und Shareholder Value im Informationszeitalter. Springer-Verlag, 2013, ISBN 9783322954220.

- ↑ EinlagensicherungWikipedia, Abruf 07.09.2016